어제 보여 드린 무덤방이 머릿속에 떠오르시나요?

무덤방이 있던 무덤구덩이 가장 왼쪽에는 무덤방 안이 아니라 바깥에 이상한 뼈 들이 있는 것이 눈에 들어왔나요?

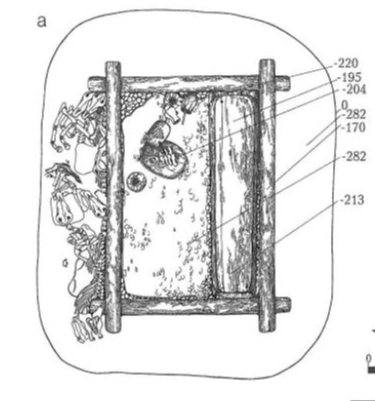

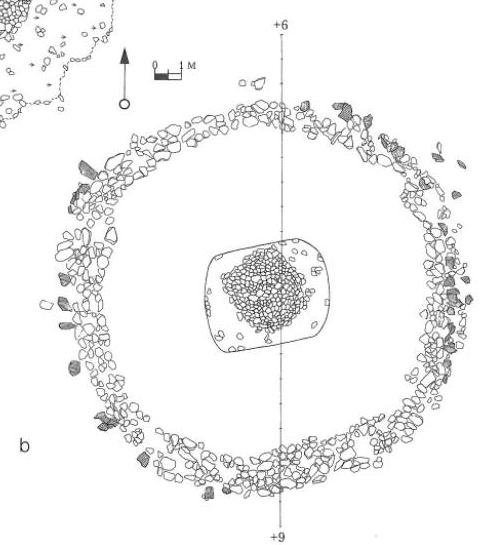

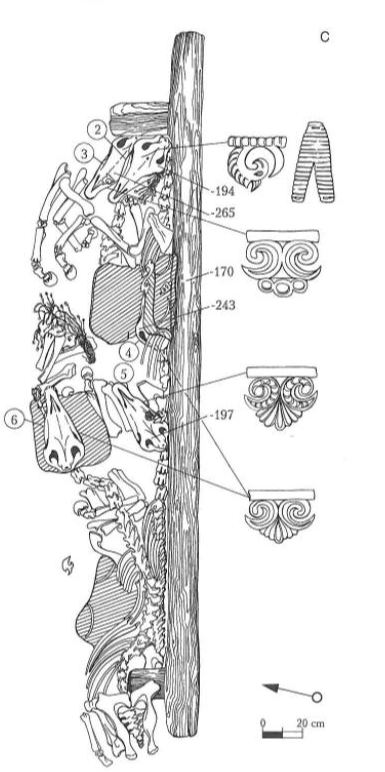

앞에서 여성샤먼의 무덤방 천장 위에서 카라-코바 문화의 무덤 위에 말이 세 마리 확인되었는데, 이는 이 무덤을 위한 것이었다. 천장 위의 카라-코바 문화의 무덤을 제거한 도면을 공개했다. 아크-알라하 3유적의 주인공 무덤에는 말이 6마리 들어가 있다고 했는데, 무덤방 천장의 북쪽 가장모서리에 첫 번째 말이 확인되었다. 한번 찾아보시기 바란다.

2020/01/11 - [시베리아의 선사시대/철기시대: 2500년 전 샤먼] - 2500년 전, 시베리아 여성샤먼 무덤 속

2500년 전, 시베리아 여성샤먼 무덤 속

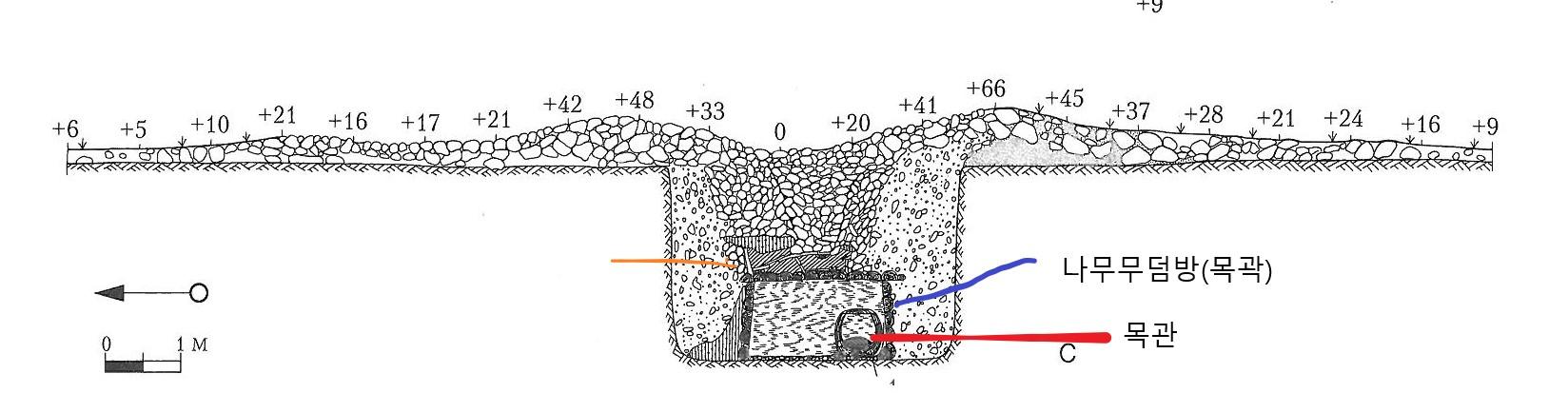

아크-알라하 3유적의 1호분의 얼음이 녹자 드러난 무덤의 구조를 살펴보기로 하자. 여성샤먼에게 접근하기 위해서는 무덤을 발굴해야 하고, 그러기 위해서는 구조를 알아야 한다. 아크-알라하 3 유적은 3m(지표에..

eastsearoad.tistory.com

아래의 사진이 공개되어 있어서 살펴보시면 카라-코바 무덤과 첫 번째 말이 드러난 상황을 잘 보실 수 있다.

그리고 나머지 말 5마리는 나무로 만든 무덤방과 무덩구덩이의 북쪽 공간에 5마리가 들어 있었다. 이 공간은 깊이 2.82m, 폭은 0.65m사이의 공간이다.

가장 첫 번째 말은 나무로 만든 재갈멈치와 멈치 끼우개 1점만 발견 되었다.(첫번째 말과 관련된 유물의 사진 혹은 그림은 없었다.

두 번째 말과 세 번째 말은 말 구덩이 동편에서 오른쪽으로 누워 있는 채 발견되었는데, 머리가 동쪽을 향하고 있었다. 다리는 교차해서 굽혀져 있었고, 두개골의 정부에 도끼로 맞아서 생긴 구멍이 남아 있다. 말을 장식한 마구 굴레 일괄이 출토되었다.

두 번째 말을 장식한 재갈멈치의 끝은 그리핀 장식으로 되어 있었다. 두 번째 말에는 안장이 있는데, 붉은색 펠트로 만든 것인데, 그 위에는 날개달린 사자 즉 그리핀 형상의 아플리케가 붙어 있었다. 이 그리핀은 날개, 뿔, 귀 등이 있고, 꼬리 끝에는 숱이 장식되어 있었다. 두번째 말에는 그리핀조각이 모두 13개 확인되었다.

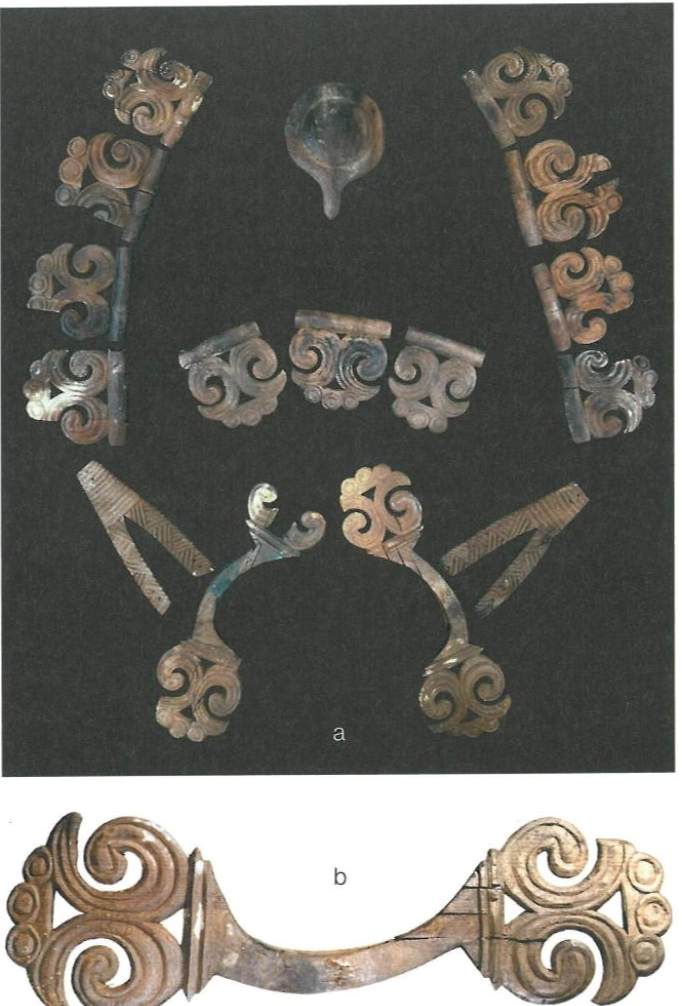

세 번째 말은 철제 재갈이 채워져 있고, 나무로 만들어진 치레걸이와 말 머리 장식이 확인되었다. S자형 대형재갈멈치는 그 끝은 팔메트 장식으로 마무리되었다. 팔메트 장식은 소용돌이 문양 두 개를 이어 붙인 것이다. (자세히 살펴보시면 두 번째 말의 굴레장식도 그리핀 모양을 하고 있으나 전체적인 모양은 소용돌이 모양을 하고 있다.)

말 안장도 확인되었는데, 세 번째 말에도 안장은 화려한 덮개로 덮혀 있었다. 그리핀 아플리케가 부착되었다. 안장에 붙어 있었던 것으로 추정되는 2 개의 땋음 장식도 확인되었다. 땋음 장식에도 3개의 목제 그리핀이 부착되었다(안장을 덮는 펠트와 땋음 장식 등은 다시 설명드리겠다).

세번째 말에는 그리핀이 말 굴레에는 장식되지 않았고, 땋음 장식에만 3개 있었다.

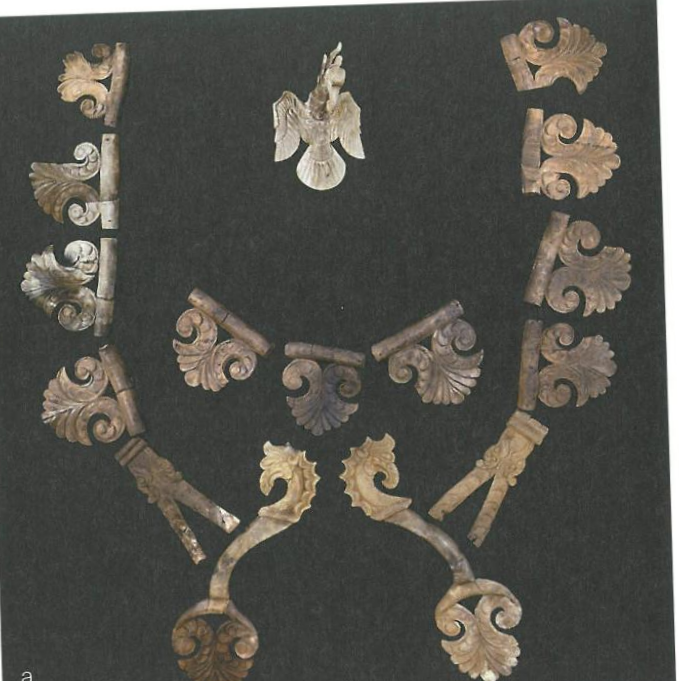

네 번째 말은 굴레의 장식과 재갈멈치, 멈치 끼우개와 징식을 포함해서 완벽하게 부장되었다. 휘어진 재갈멈치에 표현된 그리핀이 조각되었다. 머리 위의 갈기, 날카로운 귀, 뻗은 갈기, 부리 끝, 세로로 눈금이 새겨진 목 등이 특징이다.

네 번째 말은 그리핀 3개가 모두 확인되었다.

다섯 번째 말은 깊이 1.97m에 벽과 아주 밀착되었다. 전체 재갈 부속과 장식들이 잘 보존되었다.

다섯 번째 말의 장식은 아주 잘 보존되어 있었다. S자형 재갈멈치는 한쪽은 그리핀, 다른 쪽은 팔메트 장식이 새겨졌다. 팔메트 장식은 치레걸이에도 있다. 재갈멈치 끼우개 장식에는 영양의 머리 장식이 새겨졌다. 말의 이마 장식 대신에 정교한 그리핀 장식이 놓여졌다. 이 유물은 에르미타주의 표트르 대제 컬력센의 유물중에 있다. 또 다른 그리핀 장식은 머리 부분과 몸체를 따로 만들어 조합했는데, 사슴의 뿔 같은 것이 새의 머리에 달렸다. 말굴레 장식의 일부로 같이 부착되었다.

그리핀은 모두 3개 확인되었다.

그림 10. 다섯번째 말을 장식 한 재갈과 굴레 장식

6섯번 째 말은 가장 밑 바닥에서 출토되었다.

여섯번째 말에는 S자형으로 약간 굽고 그 끝을 그린 그리핀 머리로 장식한 재갈멈치가 출토되었다. 다른 파지릭문화에서는 볼 수 없는 그리핀 모양이다. 귀가 없고 갈기는 물결치듯 표현되었다. 부리와 상투머리가 크게 하나로 묘사되었다. 이마 장식은 둥글고 한쪽으로 뾰족하게 튀어 나왔다. 파지릭 1호 고분 출토장식과 유사한 팔메트 모양의 치레걸이도 출토되었다.

여섯번째 말에는 그리핀은 2점 확인되었다. 재갈멈치에 양쪽으로 달린 것을 다르게 계산하면 4점이다.

김재윤의 고고학 강좌

'교과서 밖의 역사: 유라시아 스키타이문화 동쪽 > 아크 알라하 3 유적(여성미라,얼음공주)' 카테고리의 다른 글

| 스키타이문화 얼음공주- 미라 1 (0) | 2020.01.18 |

|---|---|

| 2500년 전 여성미라 무덤의 뿔, 나무, 흙 그릇 (0) | 2020.01.17 |

| 2500년 전, 여성 미라의 관 속. (0) | 2020.01.15 |

| 2500년 전, 시베리아샤먼 ? 얼음공주? 부장품의 의미 (0) | 2020.01.14 |

| 2500년 전, 시베리아 무덤을 만든 나무와 설화 (0) | 2020.01.13 |