아무다리야 퇴장지에서 확인되는 인간형상물은 입체상도 있지만 평면상도 있다. 평면상은 원판형 안에 얼굴만 표현되었다. 그 가운데 머리카락과 턱수염이 얼굴의 주변을 돌리고 있는 사람이 있다(그림). 이 얼굴은 이집트의 신 ‘Bes’라고 여겨진다. 그는 신화 속에서 난로의 수호자로 알려져 있다(아래의 위키페디아 참고). 뒷면에는 4개의 구멍이 있다. 이 사람의 얼굴 주변으로는 둘레장식이 돌아가는데, 꼬임문양이 표현되었다.

그림 1. 아무다리야 퇴장지에서 출토된 원판, 직경 4.35cm

원판형 장식물 가운데 가장자리에 문양이 있는 유물 가운데는 독수리 상도 발견되는데, 원의 가장자리로 주름? 꽃잎장식이 돌아가는 형식(그림 2)(직경 4.8cm)과 그렇지 않은 형식(그림 3)(직경 2.25cm)이 있다. 독수리는 다리와 날개를 벌리고 있으며 머리에는 원형이 장식되어 있다. 독수리 날개에는 깃털이 세밀하게 표현되었다. 같은 스타일의 독수리가 있는 원판이 있는데, 그림 2에 비해서 크기가 1/2가량 작고 뒷면에는 고리가 2개 있다.

그림 2. 아무다리야 퇴장지에서 출토된 원판, 직경 4.8cm

그림 3. 아무다리야 퇴장지에서 출토된 원판, 직경 2.25cm

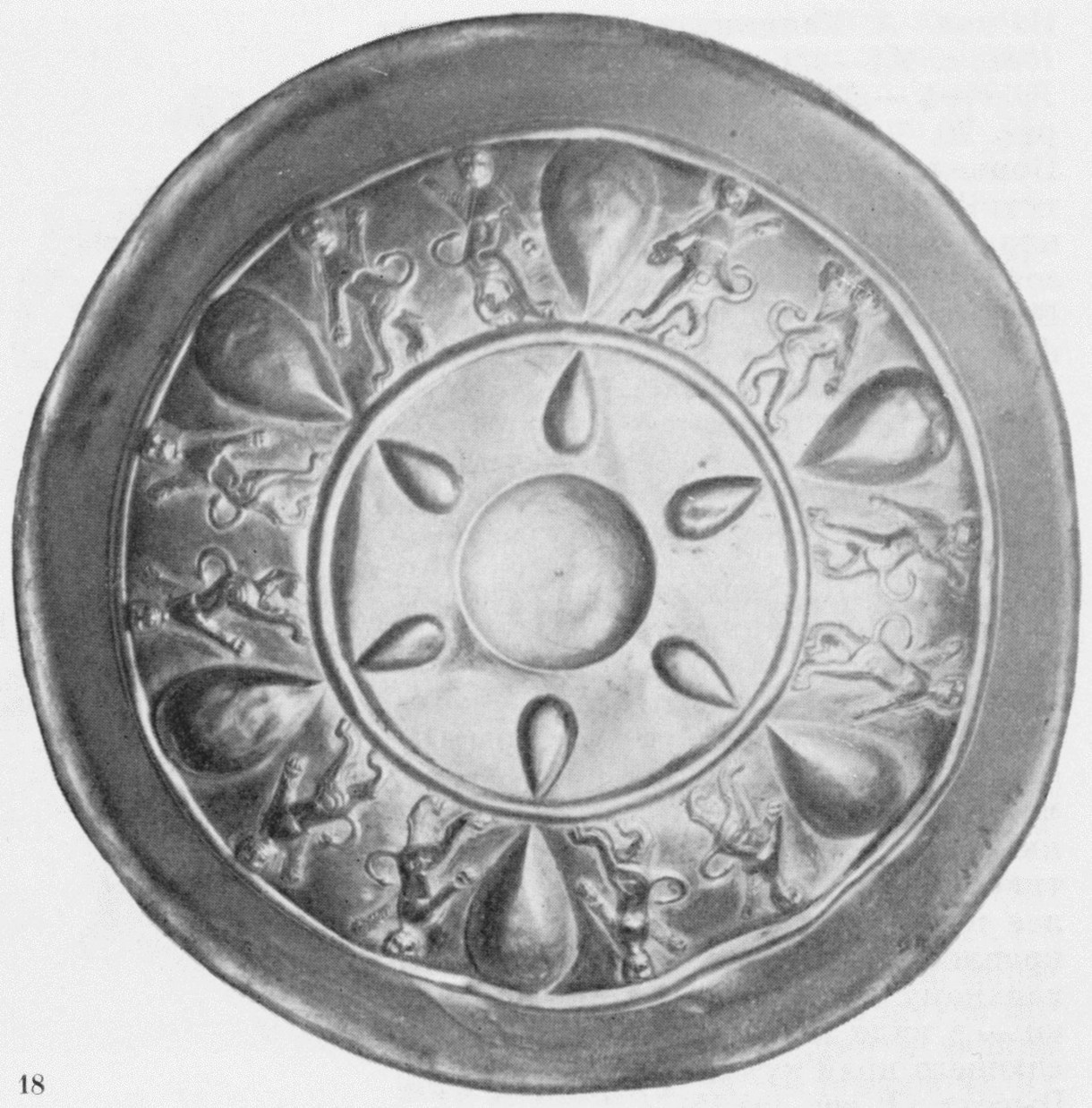

원판형 독수리 장식물 중에는 독수리를 주변으로 복잡하게 문양이 표현된 유물도 존재한다. 직경이 9.8cm로 가장 크다. 독수리를 둘러 싸고 있는 문양은 둥근 원형의 점열문 사이에 연꽃문양을 새긴 것이다.

그림 4. 아무다리야 퇴장지 출토 원판, 금, 직경 9.8cm

독수리상은 페르세폴리스의 32번 Columns에서 발견된 타일의 문양과 같다.

이 타일에는 발톱에 원판을 들고 있다. 타일에는 ‘이집션 블루 Egyptian blue’라고 알려진 안료로 색칠되어 있다.

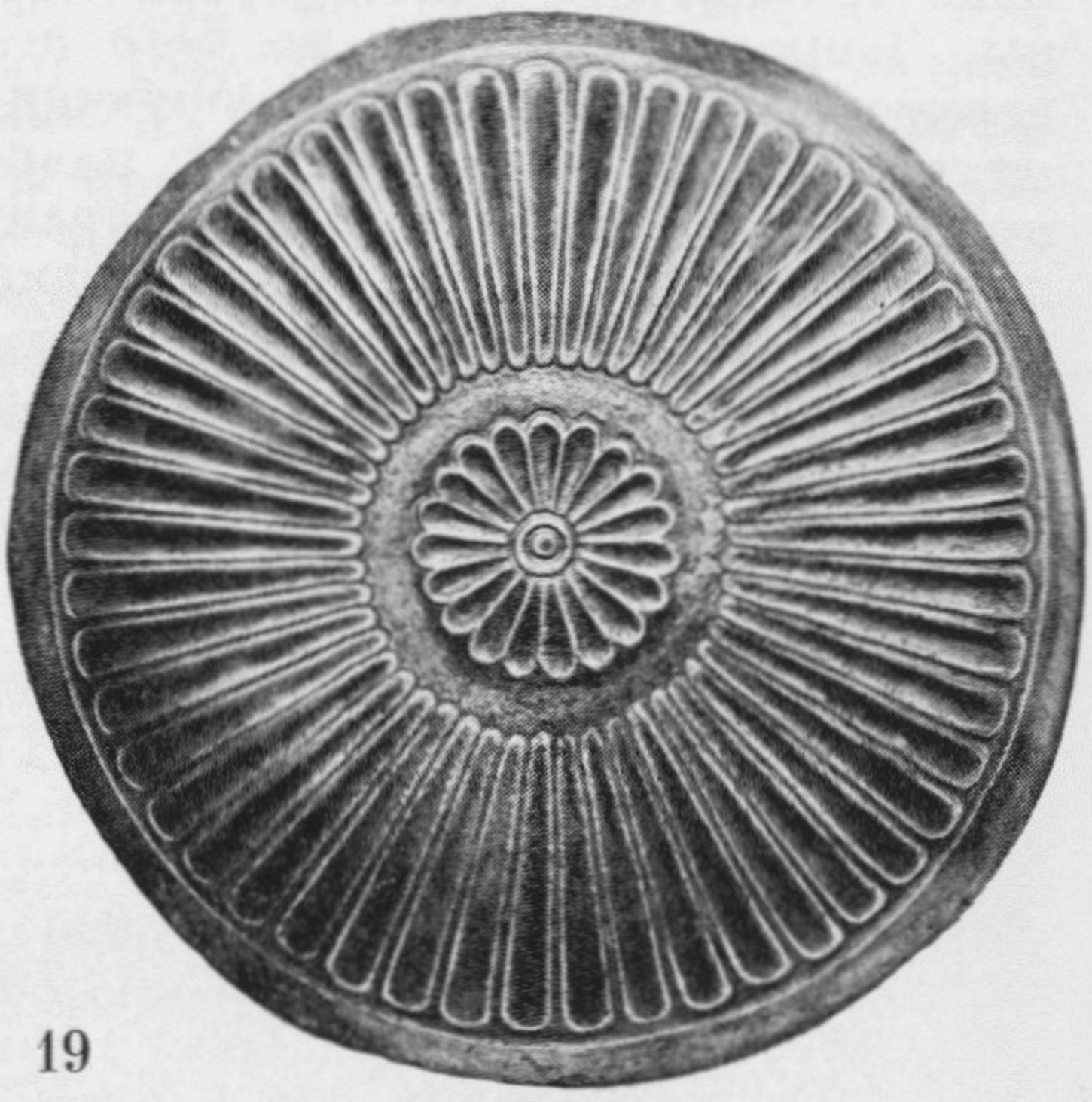

그림 5. 페르세폴리스 32번 Columns 출토

X. Lushei는 독수리 상이 이집트 모티브와 같으며 아케메니드 왕조에서 차용했을 것이라고 생각했다. 그러나 그대로 차용된 것은 아니고 새로운 의미가 부가되었을 것인데, 정학하지는 않다. 독수리를 둘러 싸고 있는 문양(그림 4)은 아케메니드 왕조 기원전 5세기부터 기원후1세기까지 사용되었던 것으로 매우 넓은 연대폭이다. 비슷한 구성의 유물이 이 유적과 가까운 아프카니스탄에서 발견된 적이 있다. 그래서 독수리문양+연꽃 문양은 독수리만 있는 원판 보다는 늦게 만들어졌을 가능성이 있다. 기원전 3세기 정도이다.

몸은 독수리이며, 얼굴은 인간이 표현된 원판형 장식물도 발견되었다. 수염기른 남성으로 머리에는 아케메니드 왕조의 궁전벽화에서 확인되는 티아라를 쓰고 있다. 달턴은 조로아스터교의 신인 아후라 마즈다Ahura mazda로 해석했다.

그림 6. 아무다리야 퇴장지 출토 원판형 장식물

위에서 소개한 원판물들은 대부분 의복에 달렸을 것이라고 추정한다.

독수리상이 이집트에서 기원해서 페르시아 아케메니드 왕조에서 사용되었고, 누군가의 옷에 달려서 아무다리야 강까지 왔을까?

누구였을까?

참고문헌

Е.В. Зеймаль 1979, Амударьинский клад: каталог выставки (제이말 1979, 아무다르리아 퇴장지: 전시도록, 에르미타주 박물관)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Oxus_Treasure

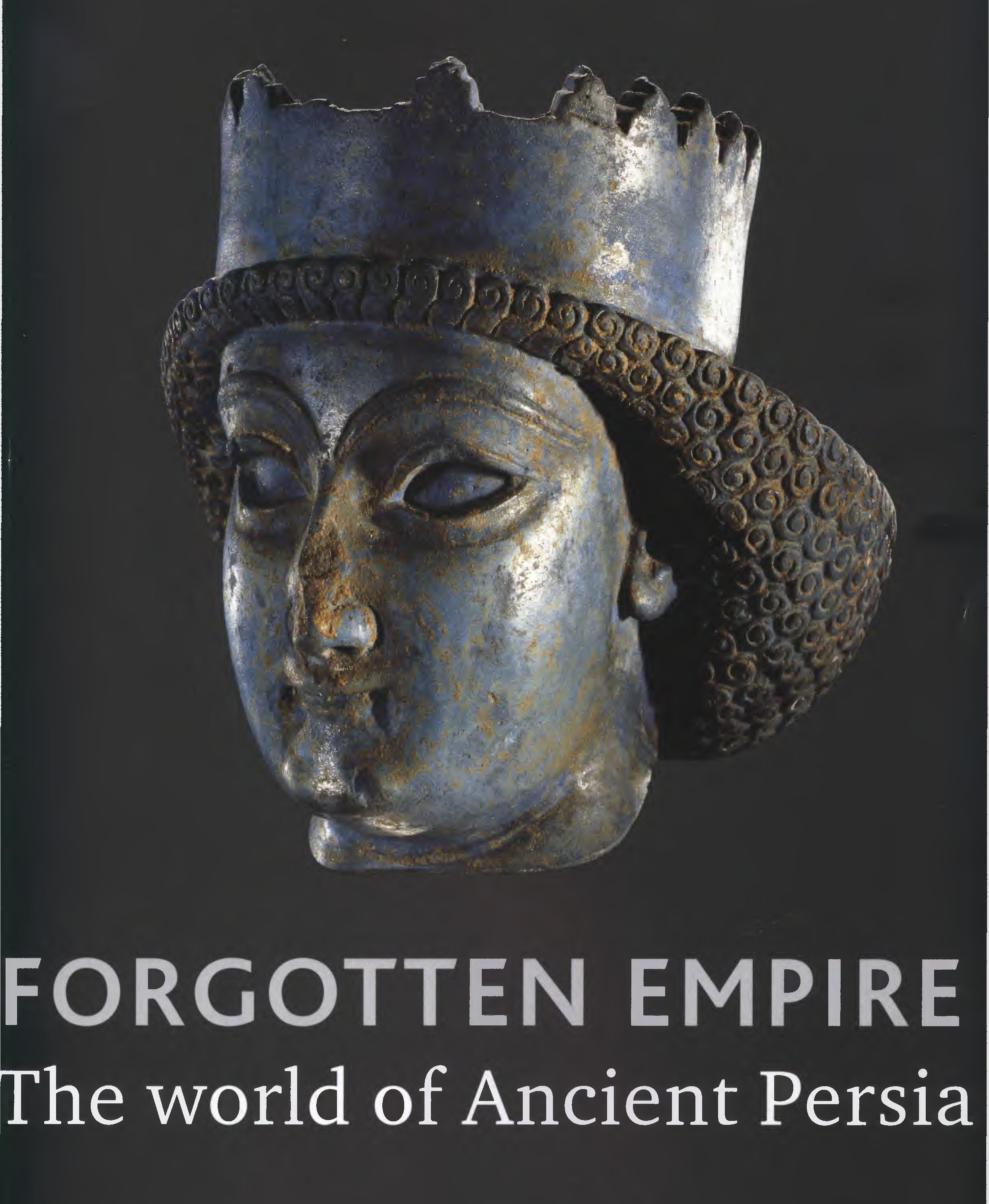

J. Curtis, N. Tallis. Forgotten empire: the world of ancient Persia (неопр.). — University of California Press, 2005.

Dalton O.M. The Treasure of the Oxus with Other Objects from Ancient Persia and India Bequeathed to the Trustees of the British Museum by Sir Augustus Wollaston Franks. London, 1905.

김재윤의 고고학강좌

'아무다리야 퇴장유적' 카테고리의 다른 글

| 아무다리야 강 유역의 기원전 5~3세기 신전 (0) | 2020.12.18 |

|---|---|

| 기원전 5세기 마스크를 쓴 스키타이 남성 (0) | 2020.12.17 |

| 스키타이 도깨비와 사자 (0) | 2020.12.15 |

| 스키타이 어느 유적에서 나온 반지와 도장 (2) | 2020.12.14 |

| 스키타이 아무다리야 유적의 페르시아 남성 (0) | 2020.12.13 |