별로 눈길끄는 이야기가 없는 이 공간에서 오늘은 약간 흥미로운 유적을 소개드리고자 한다.

필자가 지난 6월에 답사 다녀온 박물관을 소개해 드린 적이 있다.

2019/06/24 - [세계의 박물관/중국의 박물관] - 합민망합 유적(哈民忙哈) 박물관

합민망합 유적(哈民忙哈) 박물관

올해의 첫 번째 답사를 다녀오고, 두 번째 답사를 준비하면서, 일주일도 안된 기억이 가물해진다. 첫 번째 답사는 주로 중국의 몽골지역인 내몽골지역이었다. 꼭 보고 싶은 유적의 유물이 오늘 소개할 곳이다. 왜..

eastsearoad.tistory.com

사실 필자가 앞으로 홍산문화 옥기와 관련해서 많이 자료를 활용할 것인데,

중국 내몽골 통요부근에 있는 하민망합 유적이다.

(아래 구글 지도를 클릭하시면, 박물관의 정확한 위치를 알 수 있다. 유적 위에 박물관을 지었음으로 그 곳이 유적의 위치도 된다. 구글지도와 포토 기능 너무 좋다....ㅋㅋ, 아래에 붉은 워터마크 표시가 박물관의 입구이다.)

43°58'45.7"N 122°12'59.7"E

102 Xiang Dao, Keerqinzuoyizhong Qi, Tongliao Shi, Neimenggu Zizhiqu, 중국

www.google.com

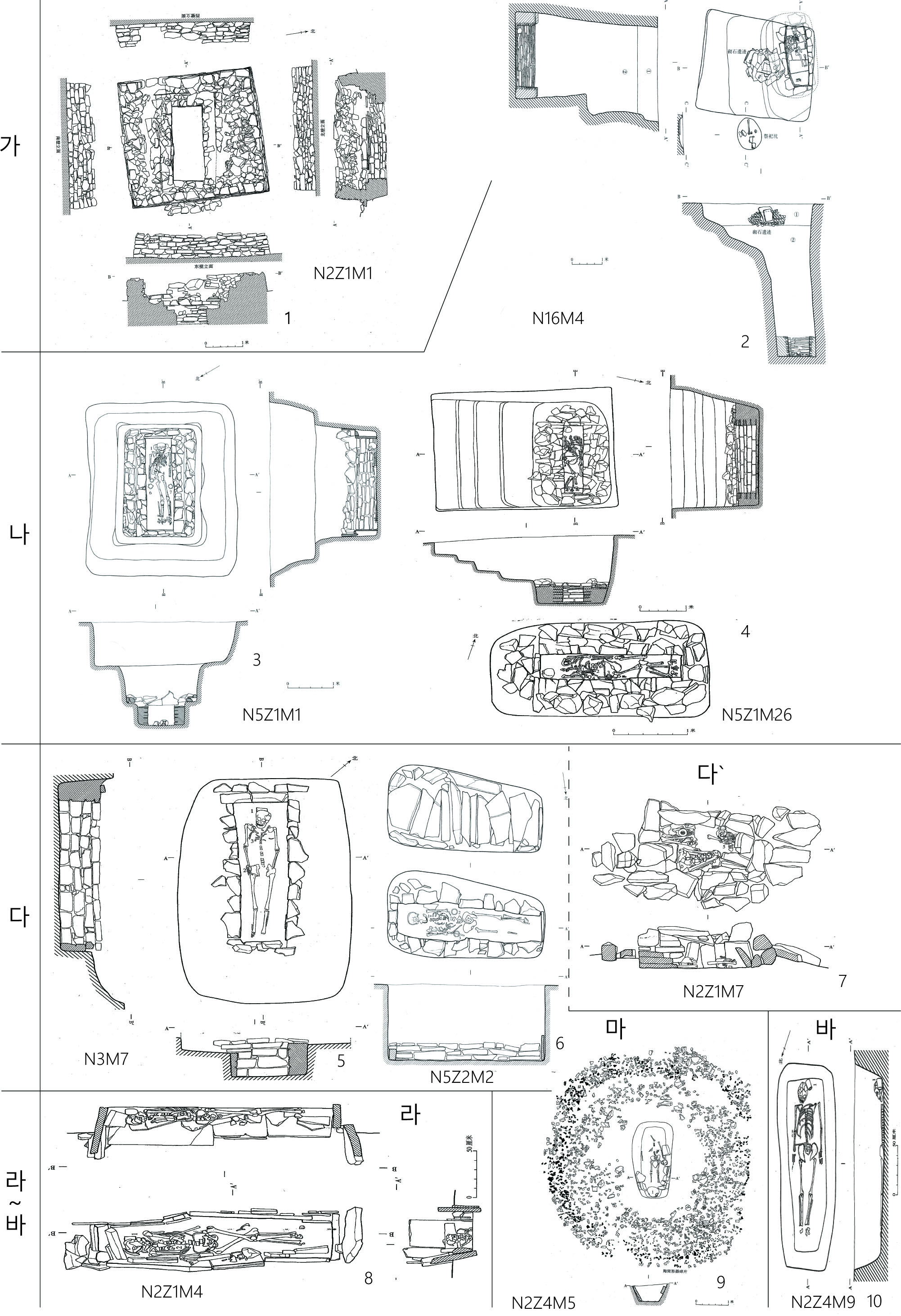

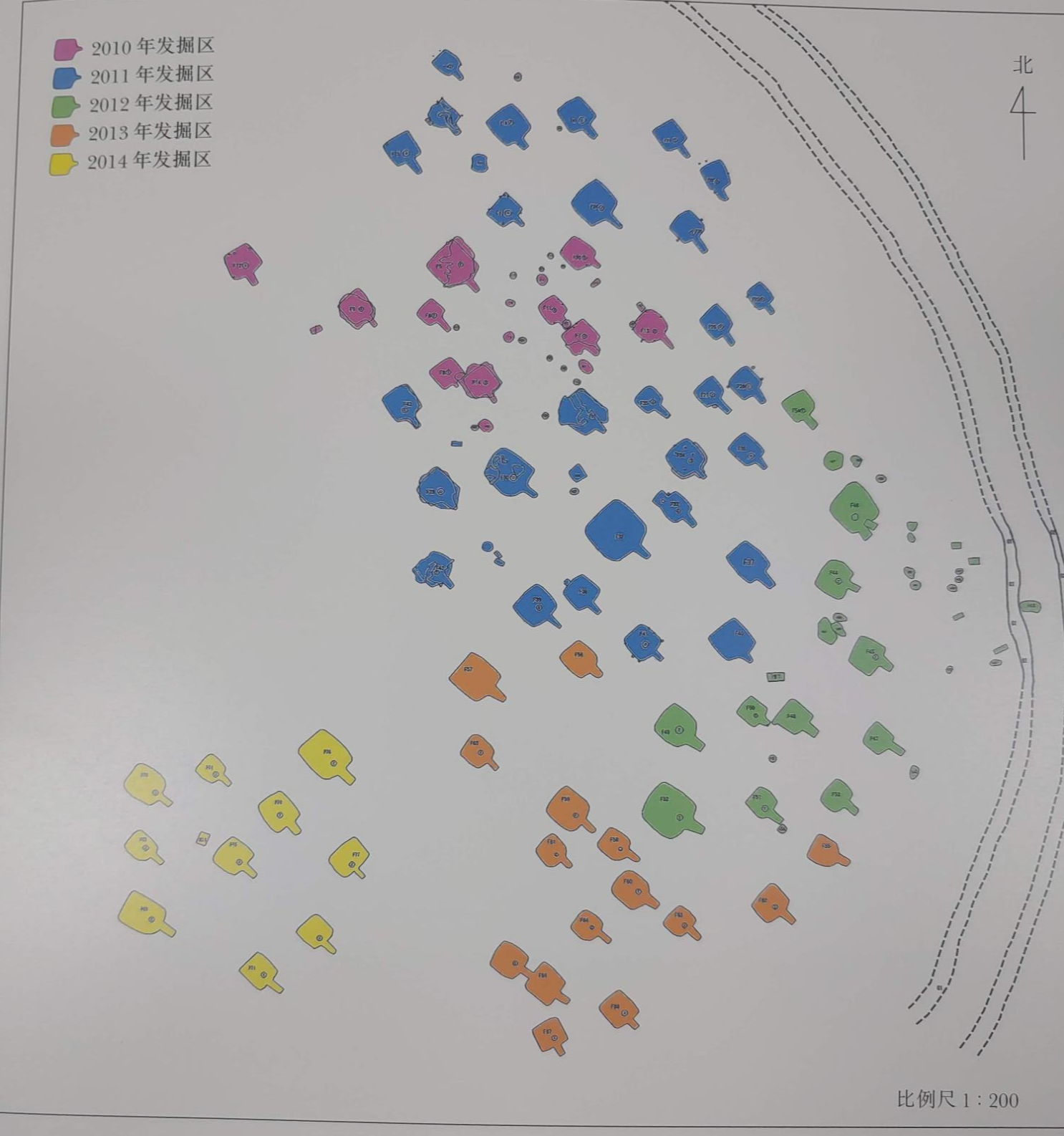

이 유적은 5년에 걸쳐서 주거지 78기와 무덤 14기를 발굴했다 한다.

필자가 이 유적에 대한 분석을 끝낸 건 아니지만, 아는 한에서 설명하면

이 유적은 ‘홍산문화의 주거지+홍산문화에서 볼 수 없었던 토기+홍산문화와 비슷한 옥기+그 외 홍산문화와 다른 석기’로 이해된다. 연대는 5500~5000년 전에 해당되며, 홍산문화의 가장 늦은 시기인 5기(5000~4400년 전, 김재윤 2019)보다 빠르다.

당연히 앞으로의 논점은 이 유적이 홍산문화의 것인지 아닌지. 혹은 홍산문화 자체에 대한 검토로 이어질 수 밖에 없다...

이 유적에는 40호 주거지 안에 사람이 98기가 들어간 채로 발굴되었다.

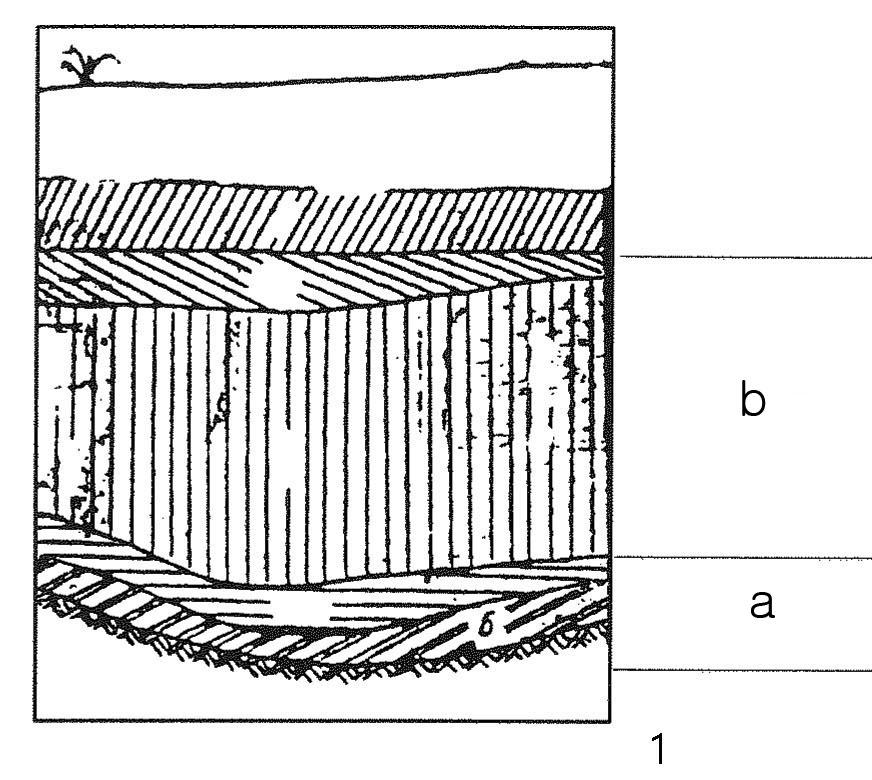

98기는 시신이 완전히 사지가 굽어진 것이다. 사후강직이 일어나기 전에 누군가 98기의 시신을 굽혀서 한 주거지에 넣었다고 볼 수 있다. 당연히 우연히 이렇게 한 건 아닐 것이다. 집터를 무덤으로 사용한 것이다.

책에는 전염병이 가능성이 제기 되었다(아래참고문헌). 이 유적에는 여러 집터에 인골이 묻혀 있는데, 40호를 제외하고 6인, 17인, 22인 등이 묻힌 집터도 있다. 무덤에 인골을 집어 넣은 것도 의도적이었고, 집에 불낸 것도 의도적이다. 불난 집은 12채이다. 불난 집 모두가 무덤으로 사용되지는 않았다. 보고서가 완간 된건 아닌데,, 하단에 소개해 둘 책으로만 끝나지 않았으면 좋겠다.( 그런데 완전히 보고서 나오기 전에 이런 책이 나온 거 보면....이걸로 끝내려는 생각이 있는 것도 같다....)

아마 여러방면에 학자들이 연구하면 재밌는 결과를 얻을 수 있을 것 같다.

그런데 나같이 유물과 유적중심으로 연구하는 사람이 보면, 한 가지 더 떠오르는 생각.

신석기시대 늦은 시기로 갈수록 무덤과 집은 구분된다(김재윤 2017).

즉 이 단계는 이미 무덤이 마을유적과는 별도로 확인됨으로 이런 현상은 더욱 이래적이라고 볼 수 밖에 없다.

통요(通遼)는 그간 유적이 많지 않아서 사람들이 주목하지 않았는데....

너무 좋은 유적이 중국에서 보고되고 있다.

너무 좋은? 연구하기에 좋은....슬슬 시작해야 할 것 같다.

참고문헌

內蒙古文物考古硏究所, 香港中文大壑中國考古藝術硏究中心, 2018, 『哈民玉器研究』, 中國書房

김재윤 2016, 5000B.P.이후 평저토기문화권 동부지역의 무덤으로 전용된 주거지에 대한 이해, 『한국신석기연구』

김재윤 2019, 「홍산문화의 편년에 대한 검토-‘압인之자문토기’를 중심으로」, 『고고학』, 18-2호

김재윤의 고고학 강좌

'교과서 밖의 역사 2: 카자흐스탄과 중국신강 > 신석기시대' 카테고리의 다른 글

| 중국 신강성 '석기시대' 개념의 문제점 (0) | 2019.08.01 |

|---|---|

| 중국 신강성과 카자흐스탄의 신석기문화비교1 (0) | 2019.07.03 |

| ‘신석기혁명’과 중국 신강성의 석기시대 (0) | 2019.07.03 |