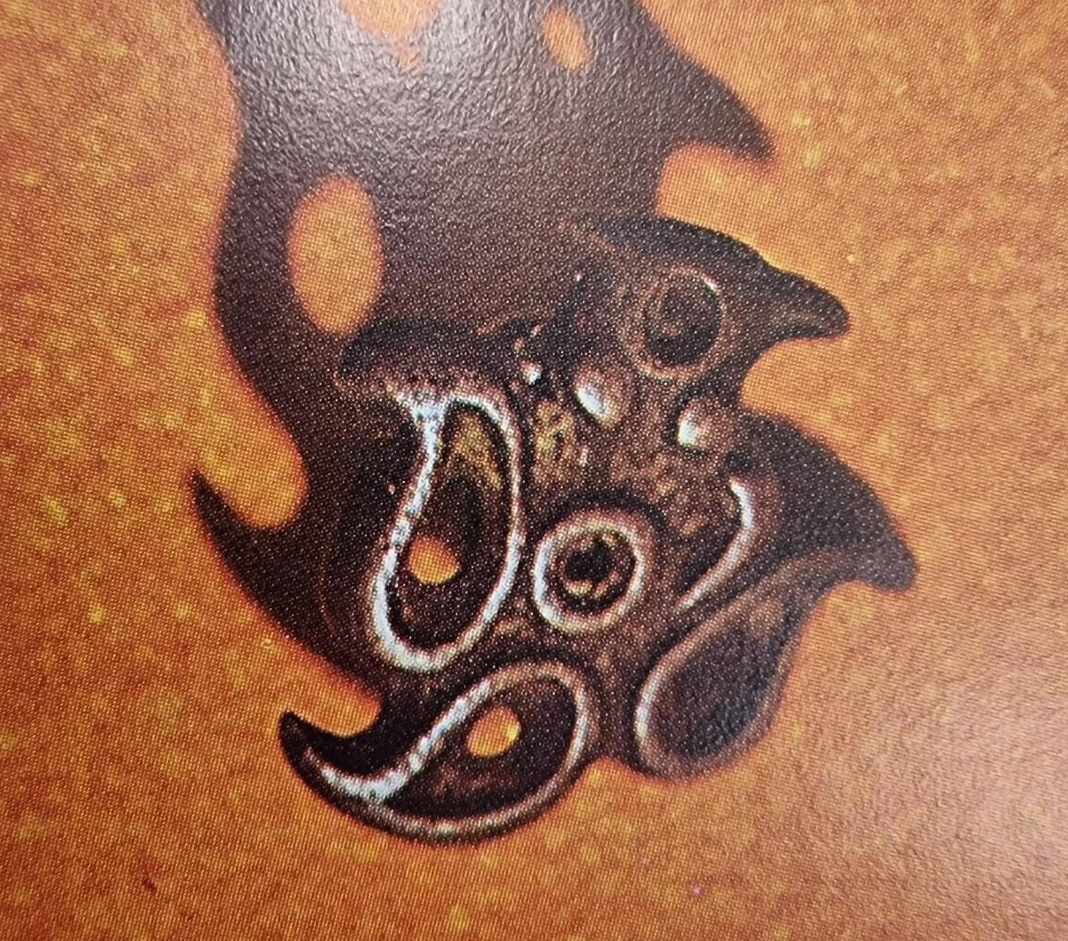

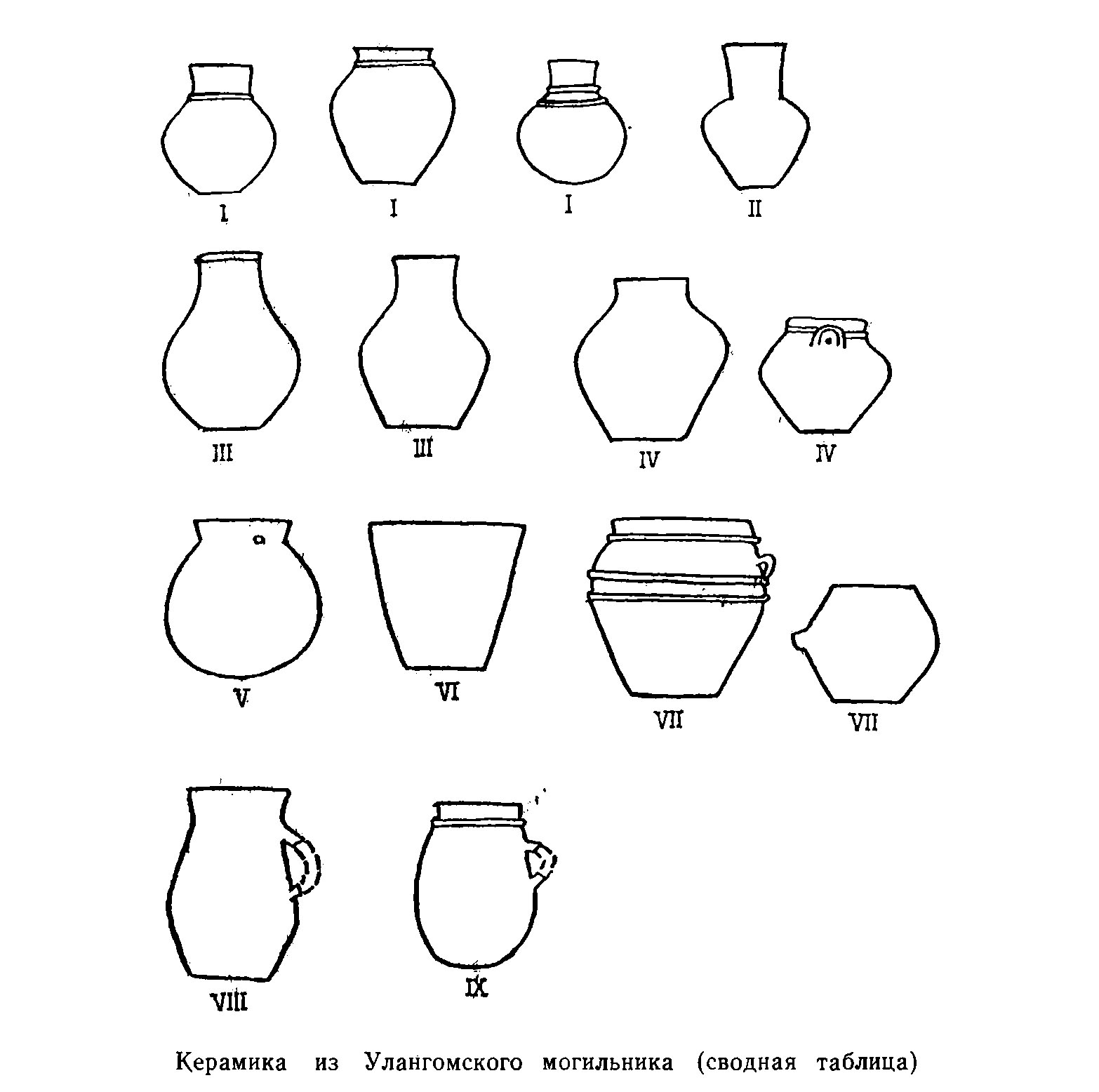

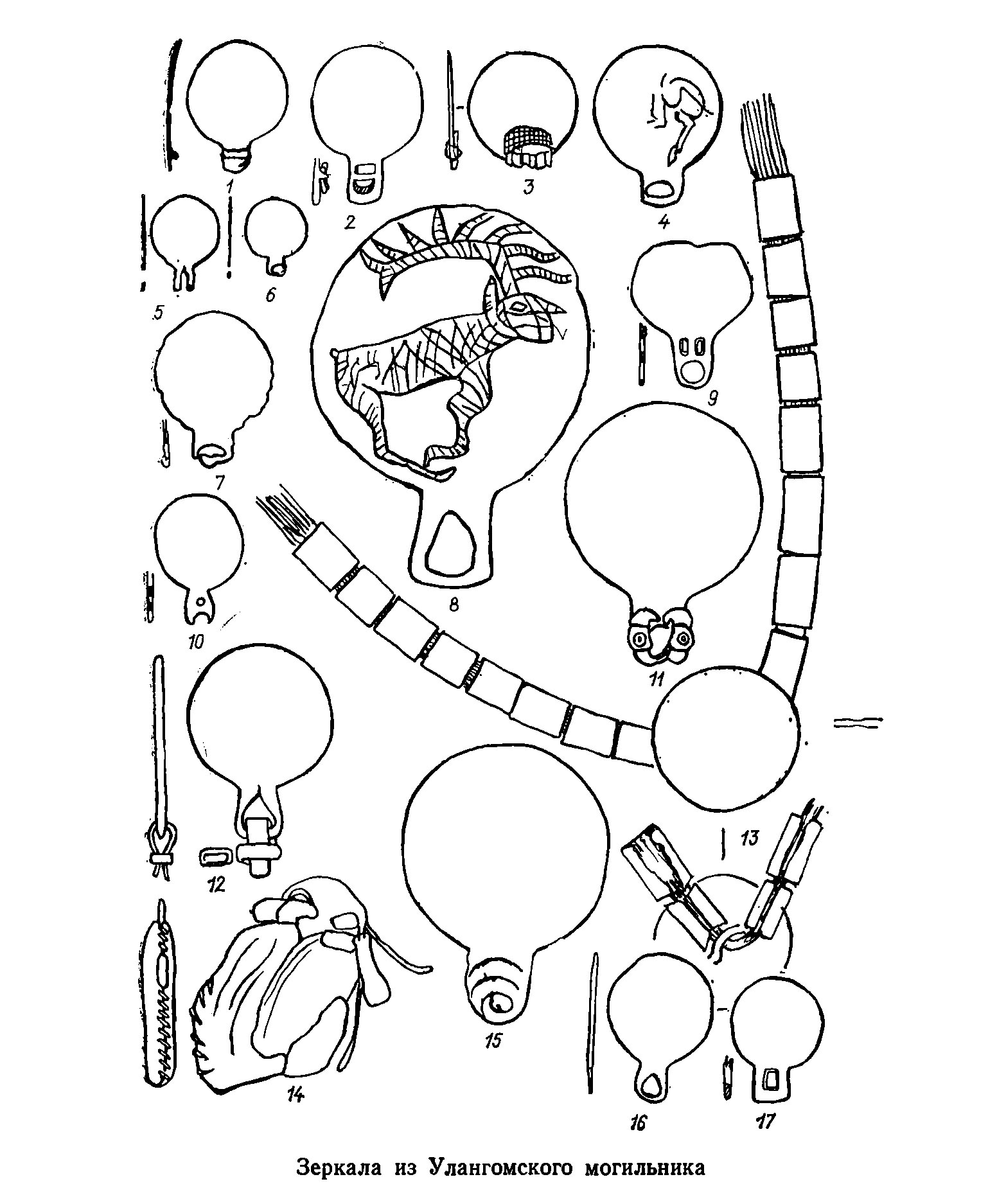

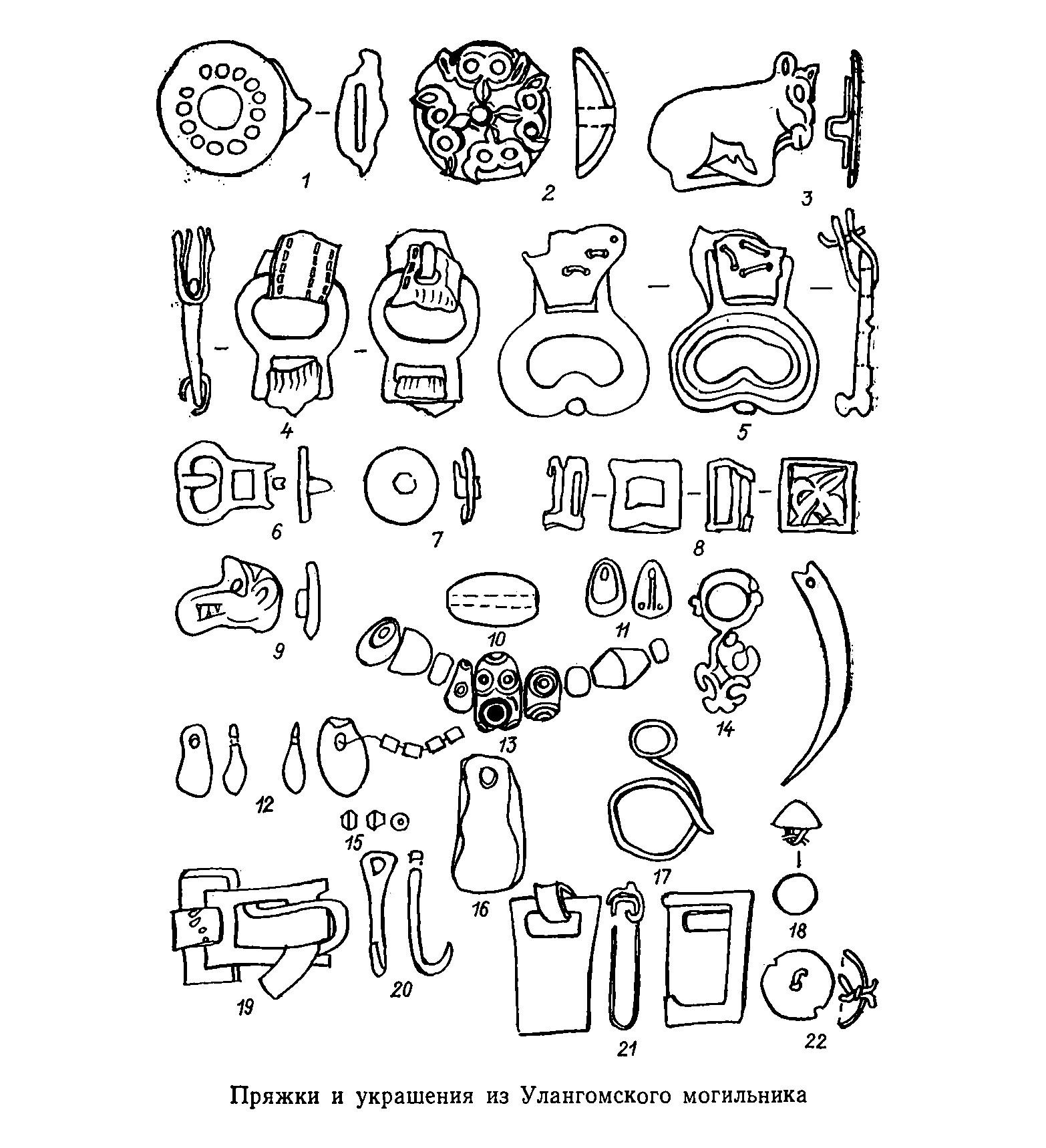

몽골 울란곰 유적에서 발견되는 동물문양장식은 청동으로 주로 제작되었고 주로 어떤 유물의 부속품인데, 무기를 장식했을 가능성이 크다. 그 외에는 청동거울과 버클 장식 등도 있다. 버클로 장식된 동물은 무릎을 굽힌 굽동물인데, 정확하게 어떤 동물인지는 알 수 없다.

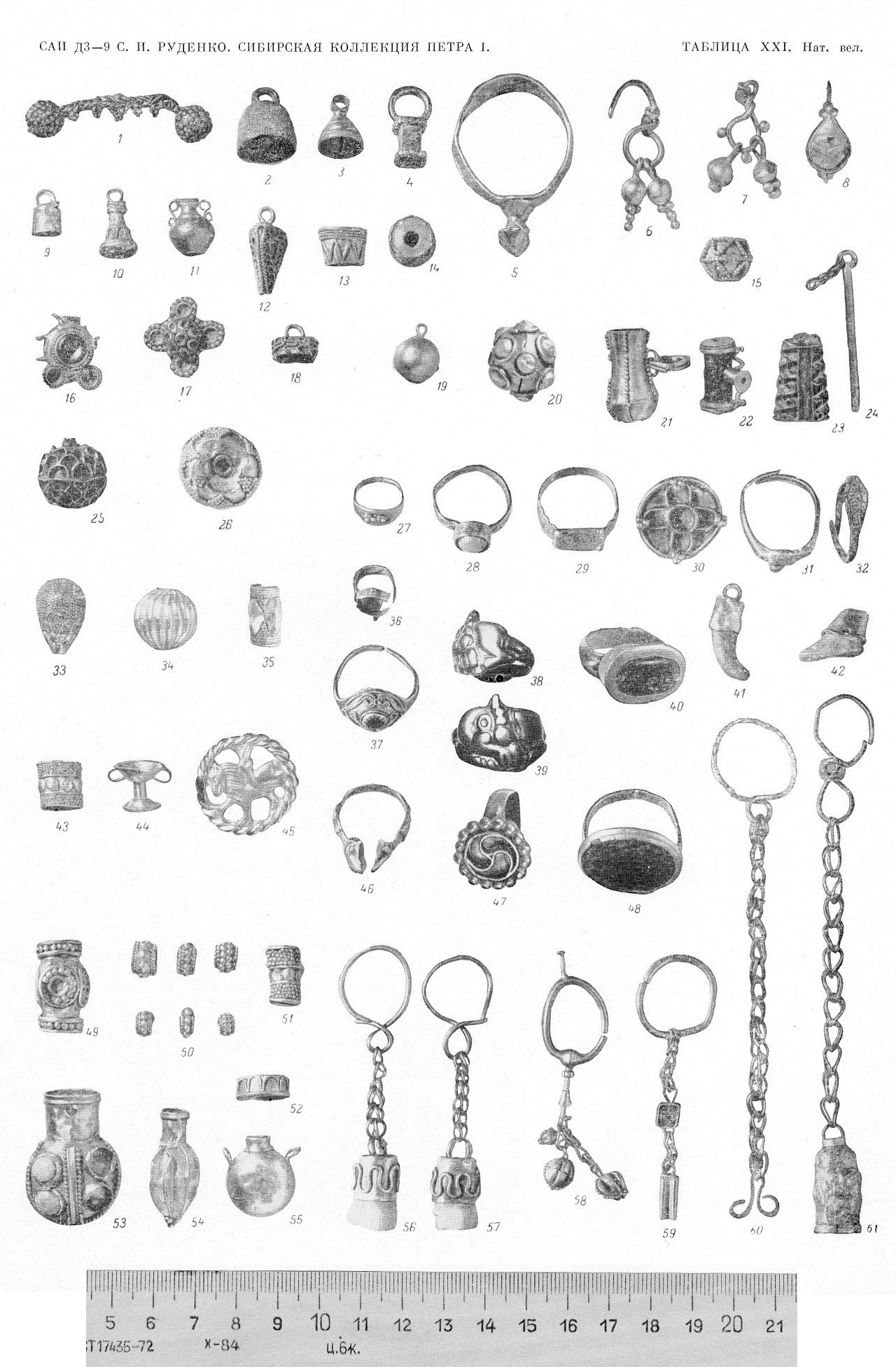

사실 스키타이 문화에서 가장 화려한 유물 중에 하나가 버클장식인데, 이를 잘 알 수 있는 것은 표트르 1세의 시베리아 유물 컬렉션이다. 1716년에 시베리아 총독으로 부임한 가가린이 표트르 1세에게 10점을 보내면서 유물이 수집된 것으로 알려졌지만 사실 이 보다도 먼저 시베리아 고분에서 황금 유물이 나온다는 사실을 안 사람은 네델란드 과학자 Nikolas Witsen이다.

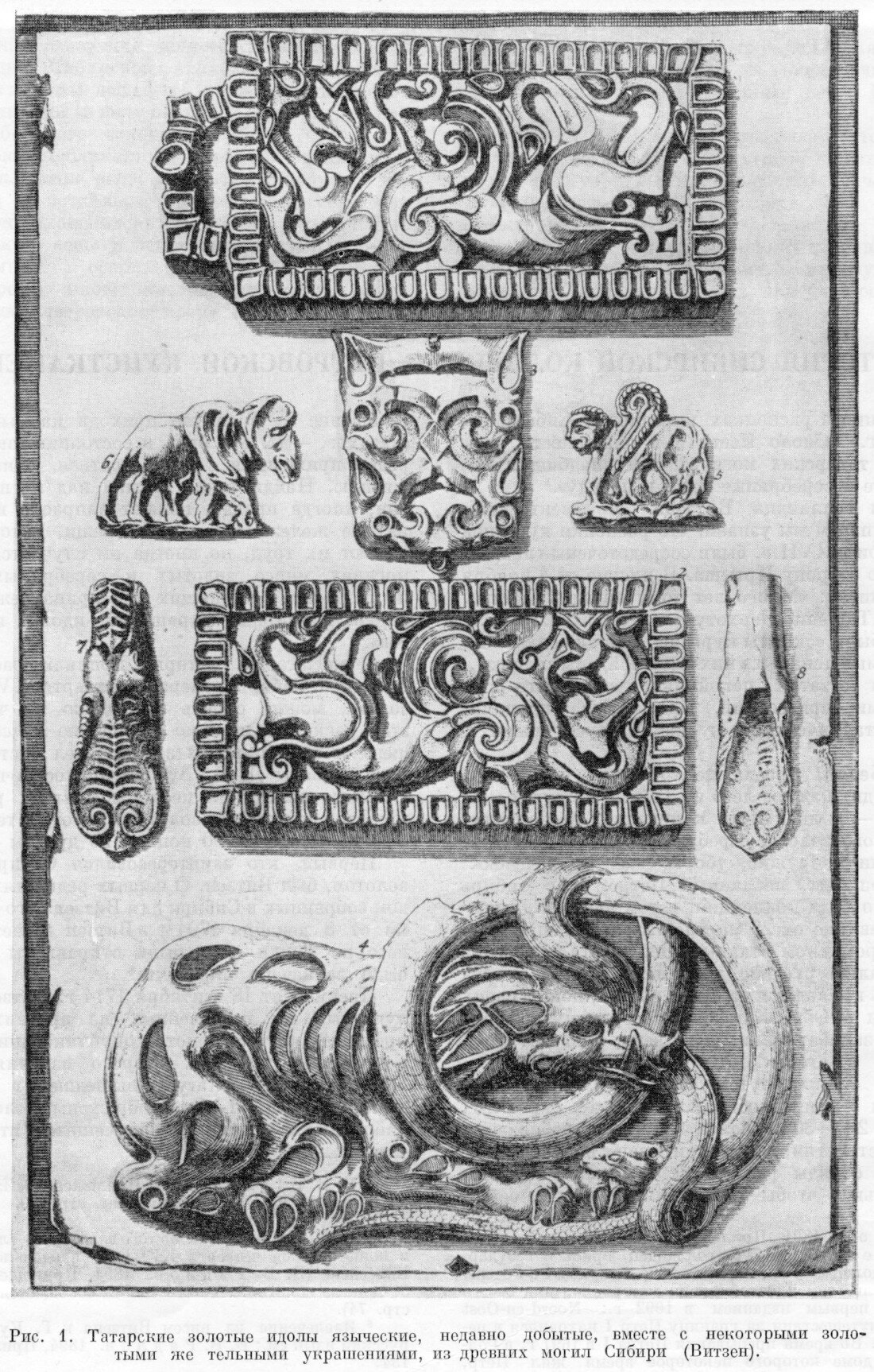

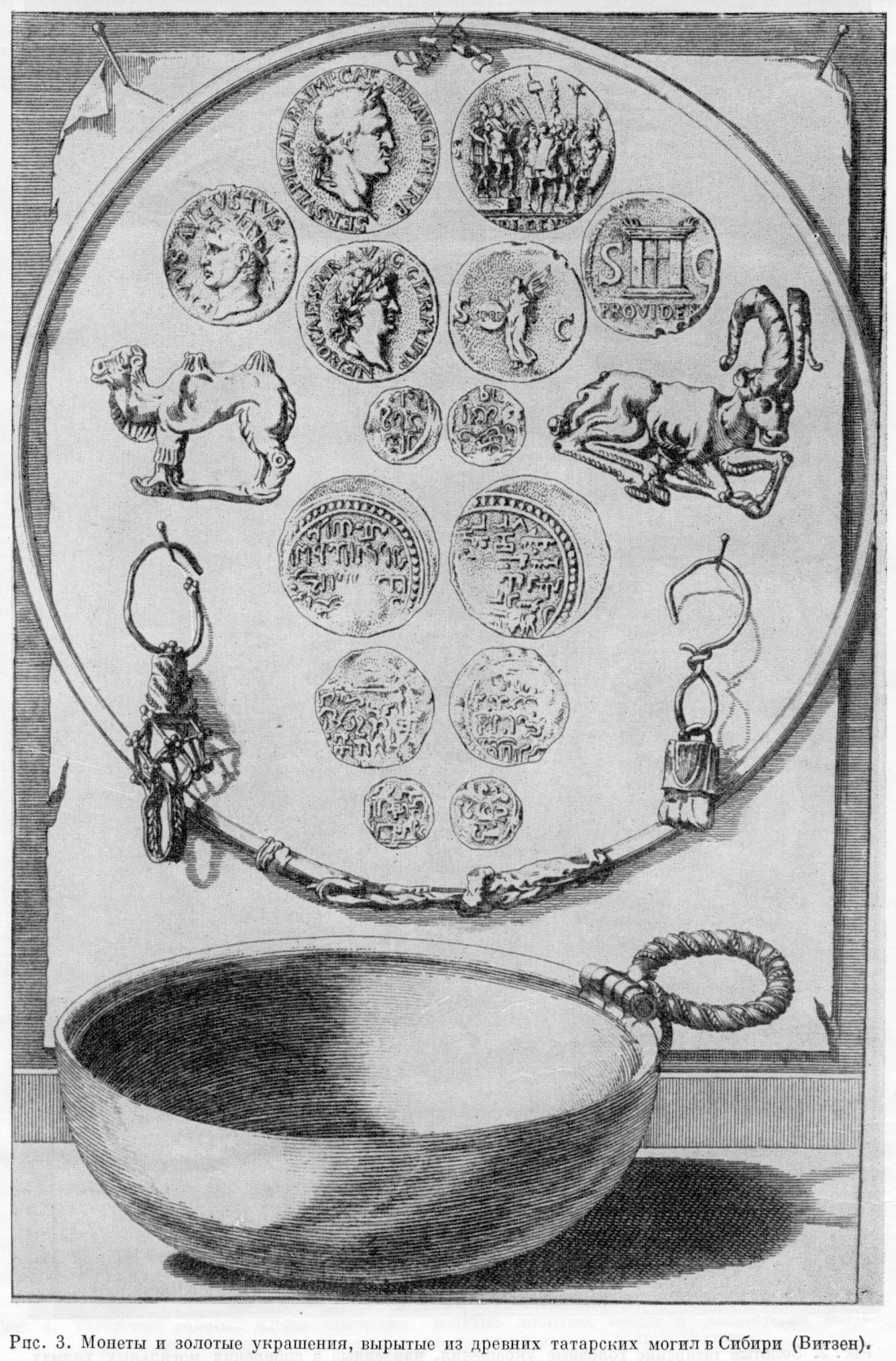

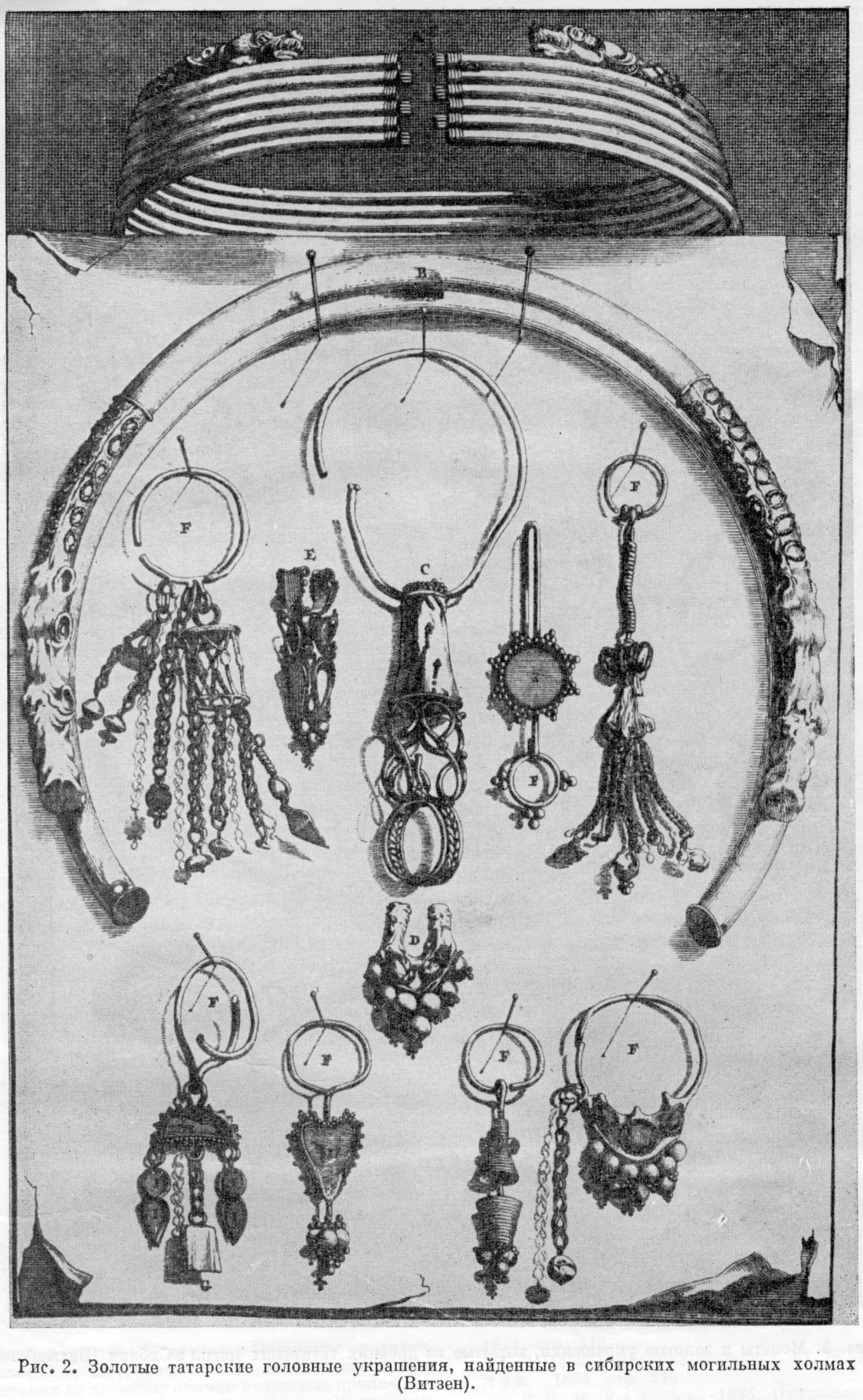

1664년에 네델란드 대사관의 일원으로 러시아에서 근무했는데, 지리, 언어, 민족지 정보를 수집하는 역할이었다. 러시아를 떠났지만 러시아 특파원?(스파이?)과 계속 관계를 유지하면서 정보를 수집했는데, 그 가운데는 도굴꾼이 획득한 금제품, 청동과 철제품도 포함되었다. 그는 1785년에 출판된 그의 저서‘ Cеверная и Восточная Тартария(타타르인의 북쪽과 동쪽)’에 자신이 모은 황금 유물을 자세하게 묘사한 그림을 남겨놓았다(그림 1~3). 그가 죽은 후에 수집품은 경매에서 팔렸다는 사실 외에는 더 이상 알려진 사실은 없었다.

그림 1. 비트젠(1785)의 수집품, 루덴코 1962 재인용

그림 2. 비트젠(1785)의 수집품, 루덴코 1962 재인용

그림 3. 비트젠(1785)의 수집품, 루덴코 1962 재인용

하지만 19세기에 그의 책에서 본 그림과 비슷한 수집품이 에르미타주 박물관의 표트르 1세 컬렉션의 유물과 유사하다는 사실을 발견했다. 예를 들면 버클 장식으로 늑대와 맹수가 싸우는 장면(그림 1의 하단)은 실제 표트르 1세의 수집품(그림 4)로도 존재한다. 이 유물은 동일 유물이 아니라 ‘쌍’으로 제작되어서 한 점은 표트르 1세의 손으로 들어가고 다른 한 점은 Witsen의 손으로 흘러갔을 것이라고 추정한다. 비트젠이 남긴 편지에서 1714년에 인수했다는 것을 알 수 있기 때문이다. 표트르 1세에게 간 유물도 시베리아 총독이 수집해서 1716년에 보냈다. 당연히 같은 무덤에서 도굴된 것이다.

비트겐의 사후 그의 수집품은 어디에 있는지 잘 모른다고 했지만 상당수가 표트르 1세 시베리아 컬렉션이 되었다.

그림 4. 기원전 3~2세기, 표트르 1세의 시베리아 황금 유물

그림 5. 기원전 5~4세기, 표트르 1세의 시베리아 황금 유물, 시베리아 총독 가가린이 첫 번째 보낸 물품 중.

에르미타주 박물관에 소장된 표트르 1세의 황금 유물 컬력션은 스키타이 시대만 국한 된 것은 아니고 기원전 3~2세기의 유물도 있다. 그림 4의 버클 장식도 기원전 3~2세기 유물로 생각되는 것이다.

참고문헌

Руденко С.И. 1962 : Сибирская коллекция Петра I. / САИ Д3-9. М.-Л.: 1962.(루덴코 1962, 표트르 1세 시베리아 콜렉션)

Федоровна K.E. 2006, Золото кочевников. О "Сибирской коллекции" Петра I, НАУКА из первых рук(표드로브나 2006, 유목민의 황금, 표트르 1세의 시베리아 컬렉션에 대해서)

김재윤의 고고학강좌

'교과서 밖의 역사: 유라시아 스키타이문화 동쪽 > 시베리아황금유물컬렉션' 카테고리의 다른 글

| 표트르 1세의 시베리아 컬렉션에서 귀걸이 (0) | 2021.05.05 |

|---|---|

| 중앙아시아에서 상트페테르부르그로 간 금속제그릇 (0) | 2021.05.04 |

| 표트르 1세의 시베리아 유물컬렉션 중에서 토기모형 (0) | 2021.05.01 |

| 멧돼지 사냥을 하고 있는 騎手 (2) | 2020.09.04 |

| 에르미타주 소장, 시베리아 황금 그리핀 (0) | 2020.08.26 |